(Haz clic sobre cualquier imagen para verla con detalle.)

Es un espléndido día soleado de mediados del verano en Álava, ideal para una pequeña excursión en moto. Cojo el mapa y elijo al azar una ruta. Me pongo en marcha. La carretera culebrea en una sucesión de divertidas curvas que la horquilla delantera de Rosaura toma con aplomo. Asciendo un pequeño puerto y noto, traspasándome la ropa, el aire fresco y húmedo de la fronda que atravieso, impregnado de un aroma verde y tonificante. Cambia el paisaje: fértiles campos, ajedrezados de pastos y agostados cereales, coronados con manchas de oscuro boscaje. Ahora huele a paja y estío. Al cabo de un rato diviso en la distancia, sobre un promontorio, el campanario de una iglesia y, a su alrededor, el racimo de los tejados: es la pequeña villa medieval de Peñacerrada.

Rebautizada Urizaharra, con escaso fundamento, por parte de las autoridades regionales (en su orwelliano proyecto de crear una nueva historia), tiene el pueblo su origen, al parecer, en una aldea navarra (Uria-Zarra) del s. VIII que se emplazaba en un monte vecino, hasta que fue abandonado por sus habitantes para trasladarse a la nueva población, Peñacerrada, donde el vascuence, andando el tiempo, cayó en total desuso. Primero, en el s. XII, se erigió la iglesia y, en torno a ella, pronto creció la que sería villa de Peñacerrada al recibir en el s. XII los fueros por parte de Alfonso X “El Sabio”. Y aunque durante el primer siglo tras su fundación hubo décadas en que perteneció a la corona de Navarra, fue aldea eminentemente castellana y conservó siempre el mismo nombre (hasta nuestros días, en que quieren eclipsarse setecientos años de historia con un decreto administrativo).

Dejo la moto a la sombra de unos árboles, cabe una tapia que asoma sobre un cuidado huerto, y contemplo el horizonte que se ofrece ante mi vista. El pueblo se asienta en lo alto de una loma de estratégica ubicación, dominando los antiguos caminos que, desde Vitoria y Treviño, conducían a La Rioja y Navarra, unión entre este reino y el de Castilla. De hecho, el término municipal de Peñacerrada es en la actualidad el único que aísla, de Burgos, al Condado de Treviño.

Guiado por la torre del campanario, me adentro por las solitarias calles que ascienden hasta la plaza. El pueblo comienza a aprestarse ya para la siesta y, durante mi visita, apenas veo a algún que otro vecino, que procura buscar las breves sombras del mediodía solar.

Enseguida llego donde la iglesia, dedicada a San Martín. Es adusta construcción de estilo románico erigida en el s. XII, tan antigua como la propia villa. Hay una plaza en cada uno de sus flancos, y ninguna de las casas que las bordean ofrece una nota discordante.

Desde aquí continúo mi recorrido por el pequeño pueblo y me recreo en la homogeneidad y armonía de sus casas, magníficamente conservadas o restauradas. Atraen de manera especial mi atención algunas fachadas blasonadas, llenas de historia y de herrumbrosos barrotes seculares; como la casa del Duque de Híjar, señor que fue de aquellas tierras allá por el s. XVII tras haber pertenecido éstas, durante nada menos que dos siglos, a la familia de los Sarmiento; y es que, en el s. XV, el rey Enrique II cedió la villa a su repostero mayor, D. Diego Gómez Sarmiento, “por sus buenos servicios”.

Soy un enamorado de los pueblos antiguos y decadentes, de las paredes de piedra y del romanticismo de los huertos abandonados, y siempre me cautivan la belleza y la quietud de estos pequeños remansos del tiempo, la historia y la vida.

Lástima que siempre hay algún alcalde o algún artista, o una combinación de ambos, que consiguen burlar el buen gusto de sus vecinos y las ordenanzas urbanísticas, perpetrando el adorno de sus calles y plazas en detrimento de la armonía y en perjuicio de la estética.

El calor aprieta dentro de mis botas y pantalones de motorista, así que voy concluyendo la visita antes de que me cierren el único bar del pueblo. Ya me queda poco. Recorro el perímetro del recinto, que aún conserva algunos trozos de la muralla que lo defendió en sus días, y me encuentro con la impresionante mole de la puerta Sur, flanqueada por dos grandes columnas macizas y coronada por un matacán sobre el arco de la puerta. Junto a ella, y obstaculizando parcialmente su vista, una fea construcción de bloque y cemento constituye un verdadero e imperdonable despropósito urbanístico.

Vuelvo sobre mis pasos para regresar junto a mi montura, pero antes quiero echar un vistazo al bienintencionado, aunque estéticamente desafortunado, museo etnográfico. Alguien, en este pueblo, ha debido comprar con entusiasmo la dudosa idea de que lo vanguardista hace bello contraste con lo clásico.

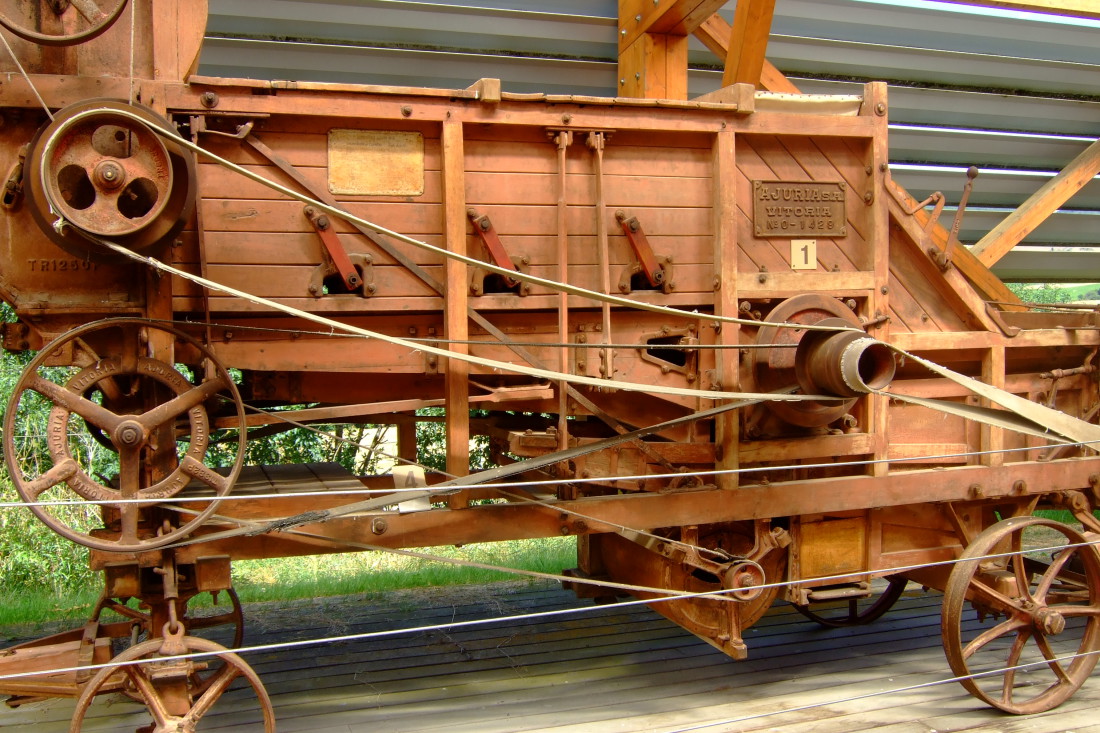

Las piezas que encuentro en el museo hacen que, durante unos minutos, me invada la nostalgia: muchas de ellas no son tan antiguas, o quizá yo soy más antiguo aún, pero el caso es que las he visto utilizar en los dulces años de mi niñez: la desgranadora que tenía mi tío en el galpón de su cortijo, el trillo que usaba mi abuelo en las eras, o incluso la mochila metálica para sulfatar que yo mismo me echaba, trabajosamente, sobre las infantiles espaldas.

Es hora de marchar. Me subo a lomos de Rosaura y, sin arrancar el motor, la dejo rodar calle abajo. No quiero rasgar, con el ruido del escape, la gasa del silencio. El bar está aún abierto y unos amigos apuran sus consumiciones. Por mi parte, me he ganado un zurito bien frío y un delicioso pincho de tortilla, que engullo con fruición antes de alejarme de Peñacerrada y darle, ya en el horizonte, el último adiós desde el azogue de mis retrovisores.